なぜ、ブログで使う文字に「癌」や「ガン」ではなく「がん」をチョイスしたのか

私は歯医者として今回がんになってみて、直感的に癌と「闘う」と言うイメージではなく、「共存する」というイメージでいかないといけないのではないかと思いました。詳しくは、後ほど書きます。

文字的に「癌」は、重い感じで、文字的にも強そうな感じ。ガンダムでいうと「ドム」的な感じです。「ジェット・ストリーム・アタック」された日には、アムロも私もひとたまりもありません。

「ガン」は、文字の形的にとがって痛い感じです。

そして「がん」は、丸い感じで共に共存できそうな感じだったので「がん」をチョイスしました。

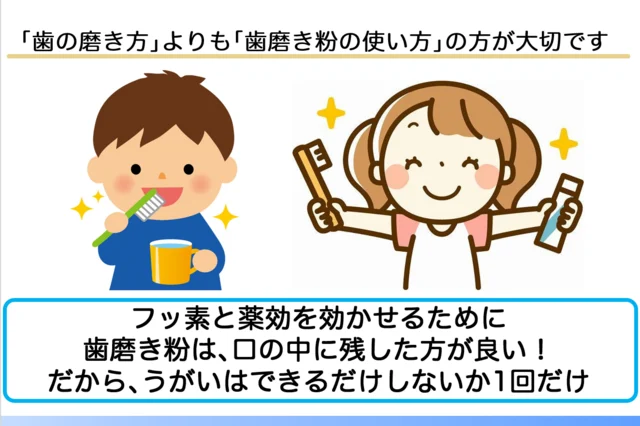

これからの化学放射線治療はつらい治療になると思いますので、ブログだけでもせめて笑いか、ユーモアか、お役立ち情報で終わらせることができれば、気持ちも明るく保てるのではないかと感じました。

「笑いは社会の潤滑油」ですから。

「終わり良ければ、始め良し」のような感じで書くことができればうれしいです。